中央社2021年11月30日報導:

「花旗(台灣)銀行擬出售消金業務,卻傳出和潛在買家簽訂三年密約,要求潛在買家三年內不得聘用自家員工,遭工會質疑恐影響員工工作權,衍生勞資糾紛。

[銀行局局長]莊琇媛表示,花旗銀行和其他業者間的保密協議,涉及簽約業者家數實在太多,對員工不公平,故已明確表達請花旗銀行妥善處理;針對保密協議,花旗銀行已提供相關資料予勞動部,後續金管會將尊重勞動部的判斷意見。」

讀到前揭報導,您是否疑惑:為維持金融穩定及促進金融市場發展而存在的金管會,為何會管到員工的勞動權益?而將員工權益維護做為准駁審查的「重點之一」又是什麼意思?是確實要將勞動部意見做為花旗消金出售的必要條件?還是先把球丟給勞動部,之後再把勞動部的意見當作沒有拘束力的參考?法律上賦予金管會對金融機構併購、營業讓與有准駁權的理由在於追求「擴大金融機構經濟規模、經濟範疇與提升經營效率、維護適當之競爭環境」(註1),若將勞權維護納入審查是否逾越授權範圍?

以上問題有個頗能體現我國治理邏輯的答案:金融業在我國受到高度監理,金管會就是銀行的「父母官」;因此銀行捅出的所有大小爭議,金管會都必須過問,縱使與金融穩定發展的關係薄弱,金管會仍須擺出一副「我會處理」的姿態,再將不屬於其權責範圍的事項發函請其他機關表示意見。花旗密約案涉有競爭法、勞動法問題?只見金管會發幾個函、相關部會開幾次會:公平會聲稱花旗可以為due diligence與消金市場上幾乎全部的銀行簽訂禁止招攬協議,卻不必以公平交易法限制;勞動部則自知現行勞動法令尚未直接針對禁止招攬協議明文規範,僅對花旗做「應拋棄行使造成各界紛爭的禁止不當招攬約定之權利」這種道德訴求。我國有憲法保障工作權,卻沒有立法落實為主管機關可據以行使管制權力的法規!

筆者認為花旗密約案正是凸顯以「目的事業主管機關進行裁罰」為主力的管制模式不足的首例:商業實務上新出現的約款是否形成獨買市場、有無損及勞動權益,目的事業主管機關(金管會)並無權責,也無專業進行判斷,而相關有權責機關又苦無裁罰依據,抑或缺乏足夠有力的管制工具(註2),「業」與「事」的權責機關分散、管制邏輯不協調,公共秩序和人民權益往往就在其間的縫隙中被遺棄。

然而對於契約的管制,真的只有主管機關裁罰一種手段嗎?與我國一樣欠缺立法規範禁止招攬約款的法國,司法裁判(註3)就否定禁止招攬協議在私法上的效力,讓它成為一種不被公權力所支持的約款,甚至是一種會讓雇主被迫賠錢給員工的約款,雇主發現其拘束力蕩然無存,訂定這類約款的動機自然也降低。

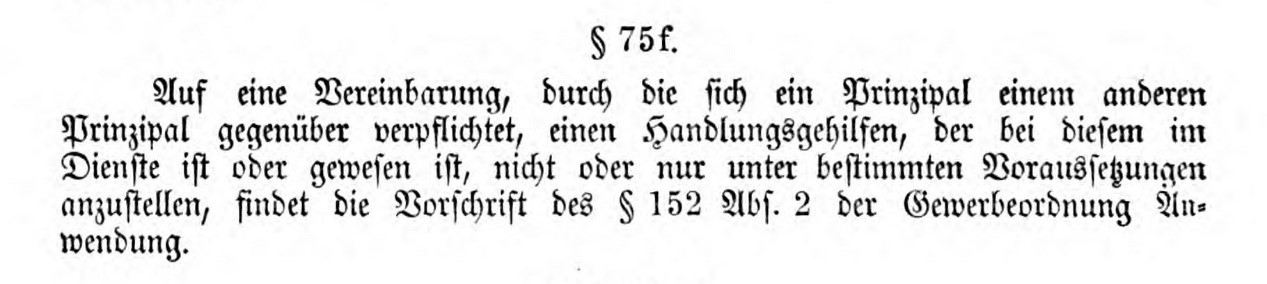

本文主張我國甚至不該坐等相關爭訟發生後讓勞工負擔訴訟成本,甚至最終受到我國法院不利裁判的風險。立法者應儘先明確宣示捍衛員工職業自由、鼓勵勞動市場開放競爭。事實上,德國早在1914年(!)即立法增訂商法典第75條之f:雇主間若訂立禁止招攬約款(Sperrabrede),任一方均得隨時撤銷;若一方違反該約款,他方亦不得訴請法院以公權力貫徹該約款之內容。德國立法者早在一百年前就透過契約內容規制的私法手段,拒絕讓國家公權力成為雇主共謀侵害勞動權益、限縮商業競爭的幫兇(註4)。

筆者去年十一月在立法院提出、蒙二十二位立法委員同仁共同提案連署後通過一讀(註5)的增訂民法第489條之1、第489條之2條文草案,正是透過契約內容規制來對禁止招攬協議進行私法管制初步嘗試。跳脫「裁罰導向」的管制思維,改從私法著手將禁止招攬約款定為無效(註6),既無庸乞靈於目的事業主管機關與其他權責機關天衣無縫的協調、裁罰,更能在問題發生於尚欠明確主管機關的新興產業時,不必先指定主管機關,而能直接回歸到該約款本質與公共秩序間的權衡思考。

註解:

1.金融機構合併法第1條。

2.以本案而言,最強的管制手段並非罰鍰,而是營業讓與的准駁。

3.法國最高法院2011年3月2日判決:雇主間簽訂的禁止招攬約款(clause de non-sollicitation)侵害員工工作權利,以及其他企業營業權利,員工得對原公司提起訴訟請求損害賠償(Cass. soc. 2-3-2011 n° 09-40.547);該院2021年5月21日判決更進一步宣示該類約款違反公共秩序而無效,企業不得以他企業違反該約款而向其求償(Cass. com. 27-5-2021 n° 18-23.261)。

4.德國聯邦最高法院民事第一庭2014年4月30日的判決更進一步闡明:縱使企業間簽訂的不是「禁止(被動)聘用」約款,而是較限縮的「禁止(主動)招攬」約款,該約款仍因不當限縮員工職業自由而無效(BGH I ZR 24512)。

5.尚待委員會排審。

6.草案中亦有規定禁止招攬協議例外有效之情形,例如為惡意挖角、due diligence中與範圍有限的對象約定禁止利用接觸員工資訊機會進行挖角、集團內部挖角等情形。